저는 ‘지성’이랑 집단적으로 발현하는 것이라고 봅니다. 집단 안에서 활발한 대화가 오가고 이론이 난무하고 계속해서 새로운 아이디어가 나오는 것이 ‘지성의 작동’이고, 이런 일은 개인 혼자서는 좀처럼 달성할 수 없습니다. 없다고 단언할 수는 없겠지만 어려운 일임은 분명하지요. 그러니까 어떤 사람이 지성인이냐 아니냐는 ‘그 사람 덕분에 주변 사람의 지성이 활성화되고, 그 덕에 새로운 시점에서 새로운 아이디어가 계속 나오는 상태’가 생기는지 아닌지로 평가해야하지 않을까 생각합니다. 그 한사람이 가진 지식과 정보량이 얼마나 많고, 얼마나 두뇌 회전이 빠른지가 기준이 아니라는 거죠. 집단의 지적 퍼포먼스를 향상해 나가는 사람이 지성인이라고 저는 생각합니다.

이 말은 반대 상황을 떠올려 보면 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 머리가 굉장히 좋고 달변이지만 그 사람이 나타나면 그 바람에 주변이 조용해지고 오가던 사고가 정지되고, 그 사람 이외에는 누구도 아이디어를 내지 못하는 일이 일어나면 그 사람은 지성인이 아니라고 저는 판단합니다. 지성이라는 것은 개인에 속하는 것이 아니라 집단을 통해 발동하는 것이기 떄문입니다. 적어도 저는 그렇게 생각합니다.

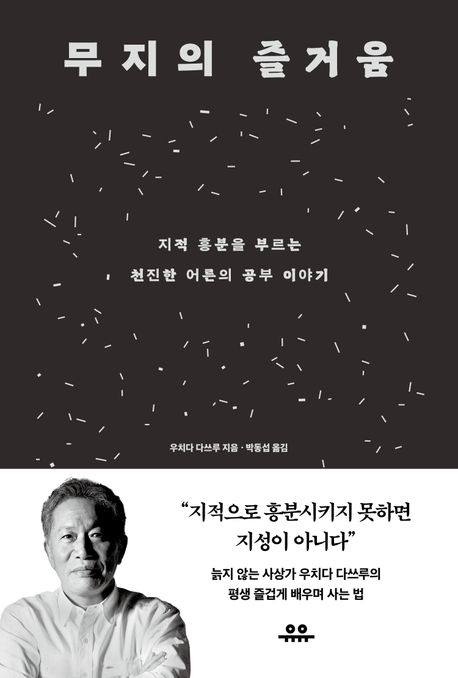

그래서 저는 독자를 지적으로 흥분시키는 것을 목표로 글을 씁니다. 지적 흥분은 글이 다루는 내용에 관해 곧바로 독창적이고 새로운 아이디어가 떠오르는 식으로 일어나는 게 아닙니다. 이전까지 비교적 조용하고 불활성화되어 있던 뇌의 어느 부위에 ‘전기’가 통해서 갑자기 뭔가가 하고 싶어지는 상태에 가깝지요. 즉 책을 읽다가 ‘아! 그렇지’ 하며 벌떡 일어나서 냉동실에 얼려둔 재료를 가지고 요리를 하고 싶어진다거나 방 청소를 시작하거나 옛 친구에게 편지를 쓰고 싶어지거나 베란다 문을 열고 나가서 차가운 맥주를 마시고 싶어지는 반응이 생긴다면 그것이 지적으로 흥분했다는 증거입니다.

저는 지성적인 책을 쓰고 싶습니다. 독자가 책을 읽다가 갑자기 일어나서 방 안을 빙글빙글 도는 등 뭔지 잘 모르는 반응을 보이게 되는, 말하자면 독자의 몸과 마음에 직접 ‘닿을 수 있는’ 책을 쓰고 싶습니다. 그런 직접적인 반응을 목표로 글을 쓰지요. “나는 이렇게 생각한다. 이걸 어떻게 받아들이는가는 당신들 자유다”와 같은 쿨한 태도는 취할 수가 없습니다. “저는 이렇게 생각합니다만 당신은 어떻게 생각하시느지요? 제 글을 읽고 어떻게 느꼈는지요?”라고 독자의 소매를 붙잡고 좀처럼 놔주지 않는 편에 가깝습니다. 글을 쓴 저와 글을 읽은 독자의 ‘공동 작업’으로 비로소 집단의 지적 퍼포먼스 향상이 이루어질 테니까요.

글을 쓸 때는 ‘읽기 쉬움’ (한국어로는 흔히 ‘가독성’)을 아주 중요하게 생각합니다. 앞서 쓴 것처럼 독자의 소매를 붙들고 “읽어 주세요”라고 간청하는 문체를 구사한다는 의미이지요. ‘여하튼 읽어 주길 바랍니다. 도중에 멈추지 말고 꼭 마지막까지 읽어주세요’라는 식으로요. 그러려고 문체를 궁리합니다. 특히 보통 사람이 별로 말하지 않는 ‘이상한 이야기’를 쓸 때는 신경을 더 많이 씁니다. 뭐가 됐든 이상한 이야기일 테니까요. 이런 경우, 처음 몇 줄을 읽고 ‘아, 그 이야기구나’하고 독자가 다음 이야기를 알아 버리는 경우는 없습니다. 대개 ‘어떤 이야기인지 잘 모르겠다’ 같은 상태에 놓입니다. 불안정해서 어쩐지 마음이 놓이지 않고 경우에 따라서는 불쾌하기도 할 겁니다. 그런데 여기서 책을 덮어 버리면 곤란합니다. 마지막까지 읽지 않으면 제가 어떤 이야기를 하려고 하는지 전할 수가 없으니까요. ‘작가가 무슨 말을 하고 싶은지 잘 모르는 채로 무심코 마지막까지 읽고 말았다’는 게 제가 실현하고자 하는 겁니다. 그러려면 독자의 ‘몸’에 가닿지 않으면 안 됩니다. 두뇌가 아닙니다. 뇌는 ‘잘 모르겠으니 그냥 읽자’ 같은 판단을 내리거든요. 합리적인 판단입니다. 반면 몸은 ‘잘 모르겠지만 어떤 흐름에 휘말려서 다 읽고 말았다’ 같은 ‘불합리한 일’을 할 수 있습니다. ‘어떤 흐름에 휘말려서 무심코’가 읽기 쉬움의 핵심입니다.

알기 쉬운 내용이라면 문장을 길게 늘여도 독자가 따라와 주지만 까다로운 이야기의 경우는 그러기 어렵습니다. ‘짧은 한숨 돌림’을 중간중간 넣지 않으면 ‘독자의 폐활량’을 넘어 버리고 맙니다. ‘지적 폐활량’은 글 읽는 도중에 만나는, 의미를 전혀 알 수 없는 문장을 견디고 계속 읽어 낼 수 있는 시간의 한도를 의미합니다. 앞에서 제가 레비나스를 처음 접한 경험에 관해 말씀드렸지요? 그건 제 폐활량을 극적으로 증대시킨 경험이었습니다. 의미를 모르는 이야기가 수 페이지 계속되어도 평상심을 유지할 수 있는 단계까지 제 폐가 커졌습니다. 폐활량 증가를 훈련으로 충분히 커버할 수 있다는 방증이지요.

제가 책을 쓰는 건 제 지적 위신을 높이거나 인세를 축적해서 재규어 세단이나 한 대 사보려는 목적이 아닙니다. 제 글을 읽고 지적으로 흥분하는 독자를 한 사람이라도 더 만나고 싶기 때문이지요. 그런 이들과 협력해서 집단의 지적 퍼포먼스를 향상해 문화적으로 풍부한 사회를 만들고, 모두가 지혜를 내어 인류가 맞닥뜨리는 다양한 곤란과 불행을 극복해서 집단으로서 살아남고 싶다고 바라기 때문입니다. 요약하자면 ‘함께 즐겁게 살자’는 겁니다. 그러려고 글을 씁니다. 물론 이런 초등학교 급훈 같은 것을 목표로 글 쓰는 사람은 이 세상에 별로 없을지도 모르겠네요.